日本三大祭りとは?由来や見どころと合わせてその他の三大祭りも解説!

リゾートバイトお役立ち情報2025/08/25

最終更新日:2026/02/05

本記事では、日本三大祭りそれぞれの由来や見どころを詳しく解説するとともに、東北三大祭や九州三大秋祭り、日本三大喧嘩祭りなど、その他の「三大祭り」についても分かりやすく紹介します。

日本各地では、古くから続く伝統的な祭りが地域の誇りとして受け継がれています。中でも「日本三大祭り」と呼ばれる神田祭・祇園祭・天神祭は、歴史と規模、華やかさの面で全国的に知られる存在です。

伝統と熱気あふれる祭りの魅力を、是非ご覧ください。

祭りの起源

日本の祭りの起源は、神話や農耕儀礼、疫病退散の風習に由来します。最古の起源は、天照大神が岩戸に隠れた際、神々が踊りや宴で引き出そうとした「天岩戸神話」であり、これが祭りの原型とされています。

続いて、五穀豊穣や無病息災を願う農耕儀礼が発展し、神に感謝や祈願を捧げる行事として各地に根付きました。平安時代以降は、疫病封じや怨霊鎮めのための祭りが都市部で行われるようになり、祇園祭や天神祭などの大規模な祭礼が誕生したのです。

祭りは、時を経て神聖な儀式から地域の共同体行事へと発展し、山車や神輿、踊りや花火など、非日常を楽しむ娯楽的要素も加わり、現代に受け継がれています。

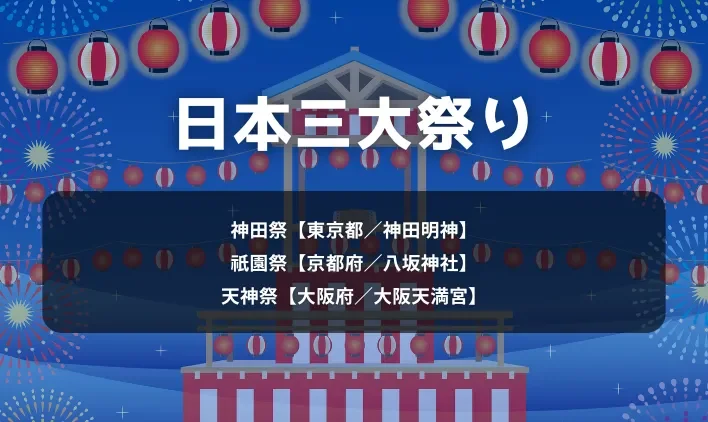

日本三大祭り

日本三大祭りは、歴史的・文化的に評価が高く、全国的な知名度を誇る三つの祭りです。東京都の神田祭、京都府の祇園祭、大阪府の天神祭がそれに該当します。いずれも数百年の歴史を持ち、地元住民の信仰や文化と深く結びついています。

神田祭【東京都/神田明神】

神田祭は、東京都の中心部で開催される日本を代表する祭りのひとつです。神田、日本橋、秋葉原など東京の主要エリアを巡る大規模な祭りとして知られています。徳川家康が勝利を祈願したことに由来し、江戸時代には「天下祭」と称される格式高い行事となりました。

現代でも東京都民に親しまれ、東京の伝統文化を体感できる一大イベントとして毎年多くの観光客を集めています。

神田祭の由来

神田祭の由来は、江戸時代初期の1600年代にさかのぼります。徳川家康が関ヶ原の戦いに臨む際、神田明神に戦勝祈願を行ったことが始まりとされます。勝利後、家康はその加護に感謝し、神田明神を幕府の守護神と位置づけました。

これにより神田祭は江戸城内に神輿を入れることが許され、「天下祭」として庶民だけでなく武家にも広く知られるようになりました。元々は五穀豊穣や疫病退散を祈る神事でしたが、江戸幕府の庇護のもとで大規模な祭礼へと発展。町人文化の象徴ともされ、江戸っ子たちの誇りある祭りとなりました。

現在でも徳川家との関係を伝える要素は残っており、神田、日本橋、秋葉原などの商業地を中心に、商売繁盛や地域安全を祈願する祭りとして継承されています。

神田祭の見どころ

神田祭の見どころは、豪華な行列が街を練り歩く「神幸祭」と、多数の神輿が集まる「神輿宮入」です。神幸祭では、平安装束を身にまとった約500人の行列が神田明神を出発し、秋葉原や日本橋など広い氏子地域を巡行します。

鳳輦や山車が加わることで、江戸情緒と伝統が感じられます。一方、神輿宮入では各町会から大小約100基もの神輿が神田明神に集結。掛け声とともに担がれる神輿の迫力は見応え十分です。

祇園祭【京都府/八坂神社】

祇園祭は、京都市東山区の八坂神社を中心に毎年7月1日から31日まで1か月にわたって行われる、歴史と伝統に彩られた日本を代表する祭りです。

特に17日と24日に行われる「山鉾巡行」は、豪華絢爛な山鉾が都大路を進む姿が圧巻で、「動く美術館」とも称されるほどの見応えがあります。

また、宵山や神輿渡御、花傘巡行など多彩な神事・行事が連日繰り広げられ、市民や観光客を魅了しています。

祇園祭の由来

祇園祭の起源は平安時代の869年に遡ります。当時、京の都では疫病が流行しており、その災厄を鎮めるために「御霊会(ごりょうえ)」と呼ばれる儀式が行われました。この儀式では、当時の国の数に合わせた66本の鉾を立て、祇園社(現在の八坂神社)から神輿を神泉苑に送り、疫病退散を祈願しました。

これが祇園祭の始まりとされ、以後毎年行われる恒例の行事へと定着していきます。中世になると町衆の力で山鉾が精巧に整備され、絢爛な巡行行事へと発展。応仁の乱などによる中断を経ながらも、復興を重ねて今日に至ります。

災厄を払う神事としての原点を今も大切にしつつ、町人文化が築いた伝統美を体現する日本有数の祭りです。

現代に至るまで厄除けと無病息災を祈る神事として受け継がれ、京都の歴史と信仰を象徴する存在となっています。

祇園祭の見どころ

祇園祭の見どころは、豪華絢爛な山鉾巡行です。特に7月17日の前祭と24日の後祭で行われる巡行では、30基以上の山鉾が京都市内を練り歩きます。山鉾は「動く美術館」とも呼ばれ、金箔や絨毯などで装飾された豪華な姿が圧巻です。

また、7月14日〜16日に行われる宵山では、提灯に彩られた山鉾と屋台が立ち並び、夏祭りらしい賑わいが楽しめます。山鉾巡行の辻回しや、各町内で公開される山鉾の内部見学も人気のポイントです。

天神祭【大阪府/大阪天満宮】

天神祭は、大阪市北区の大阪天満宮を中心に行われる、日本を代表する夏祭りのひとつです。「日本三大祭」の一角を成し、毎年7月24日・25日に行われる本祭では、陸渡御や船渡御、奉納花火といった多彩な行事が展開され、国内外から多くの観光客を惹きつけています。

伝統と熱気が入り交じるこの祭りは、地域の誇りとして今も受け継がれており、大阪の夏を象徴する風物詩です。

天神祭の由来

天神祭の始まりは、平安時代の951年にまで遡ります。当時、大阪天満宮が創建された2年後、祭神である菅原道真公の御神霊を慰め、氏地を清めるために「鉾流神事(ほこながししんじ)」が行われたのが起源とされています。

この神事では、神職が鉾を川に流し、その漂着地を神意の示す場所とし、そこから御旅所巡幸が行われました。その御旅所巡幸が後の陸渡御・船渡御の原型となり、年々規模が拡大していきます。江戸時代には、町人文化の発展とともに祭りは豪華さを増し、神輿や山車、舞楽、能なども取り入れられるようになりました。

天神祭は現在も、神事としての厳かさを保ちながら、市民参加型の大規模な祭礼として発展を続けており、大阪の精神文化の象徴として高い評価を受けています。

天神祭の見どころ

天神祭の見どころは、陸と川の両方で繰り広げられる華やかな行列と水上行事です。日中には大阪天満宮から御神輿を中心とした「陸渡御」の行列が市内を練り歩き、豪華な衣装をまとった人々や催太鼓が祭りを盛り上げます。

夕方からは大川で「船渡御」が行われ、約100隻の船が行き交い、水上からの舞楽や和太鼓演奏などが披露されます。夜空を彩る奉納花火とともに、水都大阪ならではの幻想的な景観が楽しめるのが大きな魅力です。

その他各地の三大祭り

日本三大祭りに並ぶ存在として、地域ごとに特色ある「三大祭り」が各地に存在します。全国各地に伝わる三大祭りをいくつか紹介していきます。地元の誇りや伝統文化を今に伝える重要な祭りばかりなので、気になる祭りがあれば、是非足を運んでみて下さい。

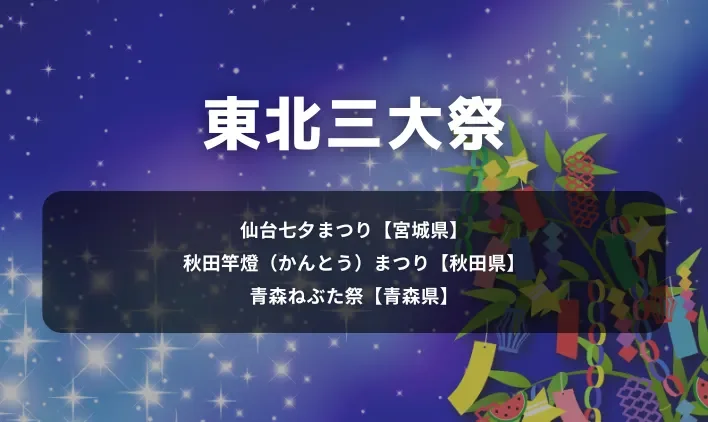

東北三大祭

東北三大祭は、仙台七夕まつり、秋田竿燈まつり、青森ねぶた祭の三つの祭りを指します。いずれも東北地方の夏の風物詩として知られ、地域ごとの伝統や文化が色濃く反映された行事です。

仙台七夕まつりは色鮮やかな吹き流しで街を彩り、秋田竿燈まつりは提灯を吊るした大きな竿を巧みに操る妙技が見どころです。青森ねぶた祭では巨大なねぶたが街を練り歩き、迫力ある光景を楽しめます。

仙台七夕まつり【宮城県】

仙台七夕まつりは、毎年8月に宮城県仙台市で開催される日本最大級の七夕祭りです。伊達政宗の時代から続く伝統行事で、商店街や駅前に飾られる色鮮やかな吹き流しが街中を華やかに彩ります。

アーケード街を埋め尽くすような笹飾りは圧巻で、多くの観光客を魅了しています。前夜には大規模な花火大会も行われ、祭りのムードは最高潮に。市民総出で行われるこの祭りは、地域の誇りと文化を後世に伝え続けています。

秋田竿燈(かんとう)まつり【秋田県】

秋田竿燈まつりは、秋田市で毎年8月に行われる東北屈指の夏祭りです。五穀豊穣や無病息災を願う伝統行事で、高さ12メートル、重さ50キロにもなる大きな竿燈に数十個の提灯を灯し、それを額、肩、腰で支える妙技が見どころです。

夜には無数の提灯が秋田の夜空に浮かび上がり、幻想的な光景が広がります。演技者の掛け声や観客の歓声が響き、会場全体が一体となって祭りを盛り上げています。

青森ねぶた祭【青森県】

青森ねぶた祭は、青森市で開催される日本有数の火祭りです。毎年8月初旬に行われ、勇壮な「ねぶた」と呼ばれる巨大な灯籠人形が街を練り歩きます。歴史上の人物や神話を題材としたねぶたは、繊細な絵付けと鮮やかな色彩が特徴です。

「ラッセラー、ラッセラー」という掛け声に合わせて踊る跳人と囃子の演奏が祭りの雰囲気をさらに盛り上げます。県内外から多くの観光客が訪れ、青森の夏の風物詩として親しまれています。

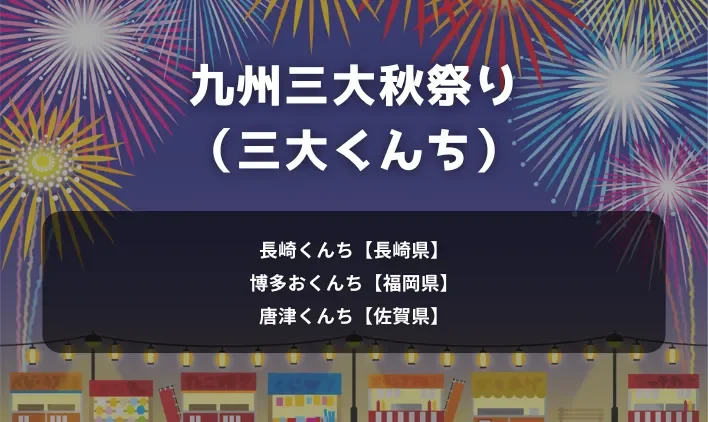

九州三大秋祭り(三大くんち)

九州三大秋祭り、通称「三大くんち」は、長崎くんち、博多おくんち、唐津くんちの三つを指します。いずれの祭りも、商人文化や異国文化の影響を色濃く受けた独自の伝統行事にです。

長崎くんちは龍踊りが有名で、博多おくんちは奉納相撲など勇壮な行事が特徴です。唐津くんちでは豪華な曳山が街を巡行し、地域の誇りとして多くの人々に受け継がれています。

長崎くんち【長崎県】

長崎くんちは、長崎市の諏訪神社で毎年10月に行われる祭りです。1634年に始まったこの祭りは、中国やオランダなどの異国文化が色濃く反映されているのが特徴です。なかでも「龍踊り」は有名で、長い龍の飾りがダイナミックに舞う様子は迫力満点。

その他にも豪華な山車や船、傘鉾など、多彩な奉納踊りが披露され、観光客を魅了します。長崎の国際都市としての歴史を感じられる祭りとして親しまれています。

博多おくんち【福岡県】

博多おくんちは、福岡市博多区の櫛田神社で開催される秋祭りで、10月下旬に行われます。起源は古く、地元の商人文化を反映した勇壮な祭りです。奉納相撲や獅子楽などの伝統芸能が披露されるほか、神輿行列では地域住民が担ぐ神輿が街中を練り歩きます。

祭り期間中は多くの屋台も立ち並び、博多の町全体がにぎやかな雰囲気に。地域に根ざした温かい祭りとして市民に愛されています。

唐津くんち【佐賀県】

唐津くんちは、佐賀県唐津市で毎年11月に行われる唐津神社の祭礼です。14台もの巨大な曳山が市街地を巡行する様子は壮観で、金箔や漆塗りで豪華に装飾された曳山は国の重要有形民俗文化財にも指定されています。

祭り期間中は街全体が熱気に包まれ、夜間の曳き回しは特に幻想的な雰囲気を醸し出します。伝統と迫力の両方を兼ね備えた、九州を代表する祭りです。

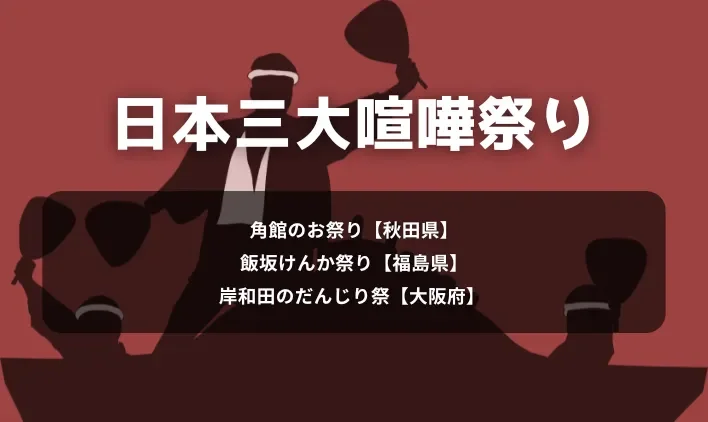

日本三大喧嘩祭り

日本三大喧嘩祭りは、秋田県の角館のお祭り、福島県の飯坂けんか祭り、大阪府の岸和田のだんじり祭を指します。角館のお祭りは、曳山(やま)同士をぶつけ合う「やまぶつけ」が名物で、町全体が熱気に包まれます。

飯坂けんか祭りでは、太鼓屋台同士を激しくぶつけ合う様子が「けんか祭り」と呼ばれる所以です。そして岸和田のだんじり祭は、重さ4トン以上のだんじりを全速力で曳き回す迫力満点の祭り。いずれも地域の誇りとして受け継がれています。

角館のお祭り【秋田県】

角館のお祭りは、秋田県仙北市の角館町で行われる400年以上の歴史を持つ祭りです。「曳山ぶつけ」が特徴で、進路を譲らない曳山同士が力比べを行い、その激しい衝突はまさに喧嘩祭りの名にふさわしい迫力です。

夜には提灯の灯りが幻想的な雰囲気を演出し、観客は伝統的な武家屋敷街の風情と熱い祭りの両方を楽しむことができます。

飯坂けんか祭り【福島県】

飯坂けんか祭りは、福島県福島市飯坂町で10月に行われる八幡神社の祭礼です。重さ1トンを超える神輿を何度も激しくぶつけ合う「宮出し・宮入けんか」が祭りのハイライトです。また、夜になると提灯が灯され、幻想的な光景の中で勇壮な神輿戦が繰り広げられます。

地元住民や観光客の熱い声援が飛び交い、町全体が祭りの熱気に包まれます。若者たちの気迫に満ちた伝統行事です。

岸和田のだんじり祭【大阪府】

岸和田のだんじり祭は、大阪府岸和田市で毎年9月に開催される全国的に有名な喧嘩祭りです。豪華なだんじり(山車)を猛スピードで引き回す「やりまわし」が最大の見どころ。

角を勢いよく曲がるだんじりの迫力は圧倒的で、事故が起こることもあるほどの激しさです。岸和田市民の誇りともいえる祭りで、町全体が熱気と歓声に包まれます。関西屈指の勇壮な祭りとして全国から注目されています。

日本のお祭りを楽しむならリゾートバイトがおすすめ!

日本各地で開催される祭りを楽しむなら、リゾートバイトという働き方を活用するのがおすすめです。リゾート地や観光地で住み込みで働きながら、現地の祭りに参加したり観覧したりできます。

また、勤務地によっては祭りの準備や運営に関わる機会もあり、表からは見えない祭りの裏側を体験できるのも魅力です。観光では味わえない深い地域交流と、収入を得ながら祭りを満喫できる一石二鳥の方法といえるでしょう。

まとめ

日本の祭りは、古来より続く伝統行事として地域社会に根付いています。神田祭・祇園祭・天神祭という三大祭りを筆頭に、東北三大祭、九州三大秋祭り、喧嘩祭りなど、全国各地で特色ある祭りが開催され、多くの人々を魅了しています。祭りの歴史や由来を知ることで、その土地の文化や人々の思いに触れることができるでしょう。祭りは単なる観光イベントではなく、地域の誇りや暮らしに密着した文化遺産です。是非各地の祭りに足を運び、日本文化の奥深さを実感してみてください。