御朱印帳の使い方完全ガイド!初心者が知るべきマナーと基本手順

リゾートバイトお役立ち情報2025/07/28

最終更新日:2026/02/05

本記事では、御朱印帳の種類や特徴から具体的な使い方、参拝時に守るべきマナー、そして保管方法まで、初心者の方が知っておくべき情報を詳しく解説いたします。

そもそも御朱印帳とは?

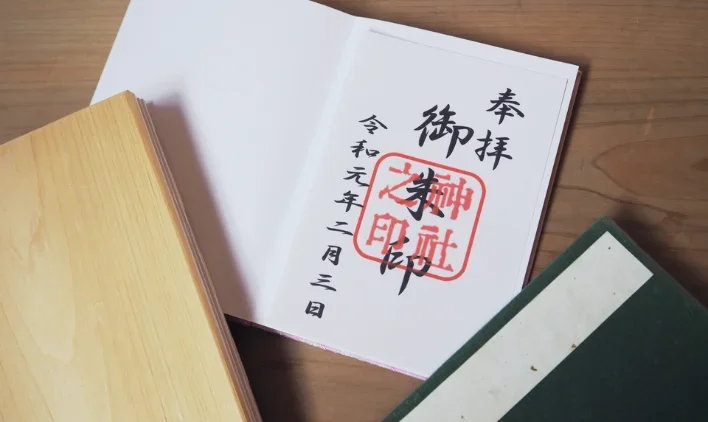

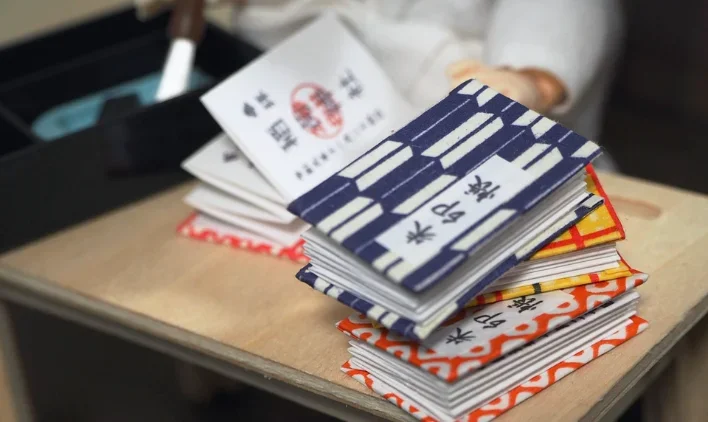

御朱印帳とは、神社やお寺を参拝した証として授かる「御朱印」を記録するための専用の帳面です。各寺社で墨書きされた参拝日や寺社名、そして独自の朱印がページごとに記されており、まるでアートのような美しさが魅力です。旅の思い出としても人気が高く、御朱印帳そのものも華やかなデザインや地域限定のものなど、個性豊かなバリエーションが増えています。

最近では、かわいいデザインの御朱印帳や季節限定のアート御朱印がSNSを通じて話題になり、若い世代を中心に御朱印集めを楽しむ人が増えています。御朱印巡りをきっかけに神社仏閣を訪れる“ゆる旅”スタイルも注目されており、旅と信仰、趣味が自然に重なり合う文化として広がりを見せています。

また、リゾートバイトで全国をめぐる人にとっては、滞在先の近くにある神社仏閣で御朱印をいただくのも楽しみの一つ。働きながら土地の文化に触れられる御朱印巡りは、移動型のライフスタイルと相性の良い趣味としてもおすすめです。

御朱印帳の綴じ方の違い

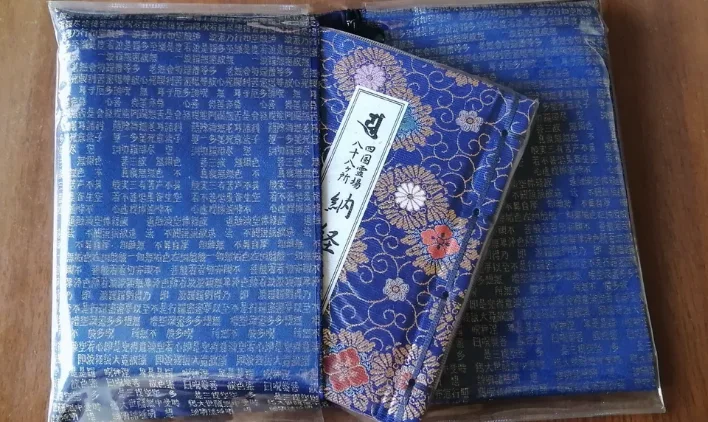

御朱印帳は、綴じ方や構造の違いによって主に3つのタイプに分かれます。それぞれに使いやすさや保管のしやすさなど特徴があるため、自分の用途や好みに合わせて選ぶことが大切です。

初心者の方には、御朱印が裏写りしにくく、どのページからでも使い始められる蛇腹タイプが特におすすめです。購入前に実際に手に取って、開きやすさや紙質を確認してから選択しましょう。

蛇腹タイプ

蛇腹タイプは、御朱印集めを本格的に楽しみたい方や、美しい御朱印を長期間大切に保存したいとお考えの方に最適な選択肢です。

蛇腹タイプの最大の魅力は、以下の実用的なメリットにあります:

- 裏写りしにくい厚手の和紙を使用しているため、墨が反対側のページに滲む心配がありません

- どのページからでも使い始められる自由度の高さ

- 全ページを一度に広げてコレクション全体を鑑賞できる楽しさ

- ページの境界が明確で、左右どちらから記帳してもバランスよく仕上がる

使い方のポイントとしては、蛇腹タイプは完全に平らに開くことができるため、御朱印を書いていただく際に神職や僧侶の方にとって非常に書きやすいという特徴があります。これにより、美しい御朱印を授与していただける可能性が高まります。

和綴じタイプ

和綴じタイプは、伝統的な製本技術の美しさを大切にしたい方や、趣のある御朱印帳を持ち歩きたいと考える方におすすめの一冊です。

和綴じタイプの魅力は、以下のような特徴にあります:

- 日本の伝統製本技術「和綴じ」による格式高い装丁

- コンパクトで持ち運びやすく、カバンの中でもかさばりにくい

- ページがめくりやすく、筆を運ぶ際に自然な手の動きをサポート

- デザインや装丁に品があり、コレクションとしての満足度も高い

注意点としては、紙質によっては墨が裏面に滲む可能性があります。特に両面使いを想定している場合は、紙の厚みに注意が必要です。購入時には、できるだけ厚手の和紙を使った製品を選ぶと安心です。

中綴じ(なかとじ)タイプ

中綴じタイプは、気軽に御朱印集めを始めたい方や複数の御朱印帳を使い分けたい方に適しています。価格の手頃さを活かして、お寺用と神社用で分けて使用するのも良い方法でしょう。

中綴じタイプの主なメリットは以下の通りです:

- 手頃な価格で購入できるため、御朱印集めを始めやすい

- コンパクトで軽量なので持ち運びに便利

- 一般的な書籍と同じ感覚で扱える親しみやすさ

- 豊富なデザインバリエーションから選択可能

ただし、使用上の注意点もあります。中綴じタイプは構造上、中央部分のページが完全に平らに開きにくいという特徴があります。特に新品の状態では背の部分が硬く、無理に開こうとするとページが破れる可能性があります。

また、中綴じタイプは薄い紙を使用している製品が多いため、墨が裏面に滲みやすい場合があります。購入時には紙質を確認し、なるべく厚手の紙を使用した製品を選びましょう。

御朱印の種類

御朱印には、直書きと書き置きという2つの種類があります。直書きは、神職や僧侶の方が御朱印帳に直接筆で書いてくださる伝統的なスタイルです。一方、書き置きは事前に和紙などに書かれた御朱印を、御朱印帳に貼り付けていただく形式となります。

それぞれに特徴やメリットがあり、寺社の状況や時期によってどちらの形式で授与されるかが決まります。混雑時や特別な行事の際には書き置きでの対応となることが多く、比較的時間に余裕がある場合は直書きで対応していただけることがあります。

直書き

直書きは、御朱印を受ける際の最も一般的で伝統的な方法です。参拝者が御朱印帳を持参し、神職や僧侶の方が直接御朱印帳のページに筆で文字を書いてくださる方式となります。

直書きが多くの参拝者に選ばれる理由は、その場で書いていただく特別感と唯一無二の価値にあります。同じ神社や寺院でも、書き手や日付によって微妙に異なる仕上がりとなるため、世界に一つだけの御朱印を受けることができるのです。また、墨の香りや筆の音を感じながら待つ時間も、参拝体験の大切な一部として多くの方に愛されています。

ただし、直書きには待ち時間が発生するというデメリットもあります。特に人気の高い神社仏閣や祭事の日には、30分以上お待ちいただく場合も珍しくありません。そのような状況では、御朱印帳を授与所にお預けして参拝を済ませ、後でお受け取りするという方法も可能です。

下記置き

下記置きは、事前に印刷された書置きタイプの御朱印で、参拝者の目の前で直接御朱印帳に書かない形式の御朱印です。神社や寺院によっては、この下記置きタイプのみを授与している場合があります。

下記置きの御朱印は、事前に丁寧に書かれたり印刷されたりした高品質なものがほとんどで、直書きと比較して見劣りするものではありません。むしろ、統一された美しい書体やデザインで作成されており、コレクションとしての価値も十分にあります。

下記置きをいただいた場合の取り扱い方法については、以下の手順で進めましょう:

- 授与された下記置きは、御朱印帳の該当ページに丁寧に貼り付けます

- のりやテープは四隅のみに使用し、御朱印本体を汚さないよう注意します

- 貼り付け位置は、ページの中央になるよう慎重に調整してください

- しわや気泡が入らないよう、ゆっくりと圧着させます

下記置きタイプの御朱印も、直書きと同様に心を込めて授与されている貴重なものです。形式にこだわらず、参拝の記念として大切に保管し、感謝の気持ちを持って受け取ることが何より重要といえるでしょう。

御朱印帳の使い方

御朱印帳を手に入れたら、まず御朱印帳カバーの準備から始めましょう。大切な御朱印を汚れや傷から守るためのカバー選びは重要なポイントです。次に、御朱印帳の表紙に「御朱印帳」と記入し、名前と住所を書き込みます。

実際に使用する際は、1ページ目は空白のまま残しておくのがマナーとされています。また、御朱印をいただく前に片面使いか両面使いかを決めておくことで、統一感のある美しい御朱印帳に仕上がります。

これらの基本的な準備を整えることで、神社や寺院で心地よく御朱印をいただけるようになるでしょう。それでは、各ステップについて詳しく説明していきます。

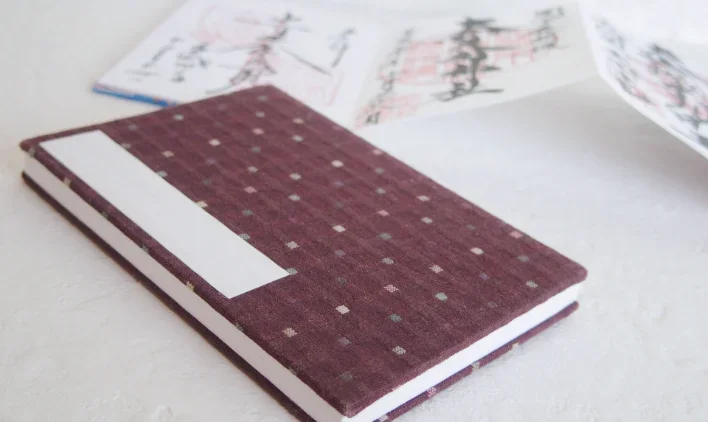

御朱印帳入れやカバーを準備する

御朱印帳を大切に保管し、長期間美しい状態を維持するためには、御朱印帳入れやカバーの準備が不可欠です。御朱印帳は神聖なものとして扱われるため、適切な保護用品を用意することで、汚れや損傷から守ることができます。

御朱印帳入れやカバーが必要な理由として、以下の重要なポイントが挙げられます。まず、参拝時に持ち歩く際の汚れや水濡れからの保護、そして御朱印の墨が完全に乾く前に他のページに移ってしまうにじみ防止の効果があります。また、カバンの中で他の荷物と接触することによる表紙の擦れや角の損傷を防ぐ役割も果たします。

表題が空白であれば「御朱印帳」と記入する

新しく購入した御朱印帳の表紙に表題欄が設けられている場合は、必ず「御朱印帳」と記入することをおすすめします。この一手間により、御朱印帳の紛失時や取り違えを防ぐことができ、より安心して御朱印集めを楽しめるようになります。

表題を記入する理由として、最も重要なのは御朱印帳の身元確認ができることです。参拝先で多くの方が御朱印を受けている際、似たようなデザインの御朱印帳が並ぶことがよくあります。そのような状況で表題が記載されていれば、授与所の方々にとっても持ち主の特定が容易になり、取り違えのリスクを大幅に減らすことができるのです。

名前と住所の記載

御朱印帳には必ず氏名と住所を記載する必要があります。これは万が一御朱印帳を紛失した際の連絡先として、また参拝の記録を明確にするための重要な情報となるためです。

名前と住所の記載場所は、御朱印帳の最初のページまたは表紙の裏側に設けられた専用欄を使用します。多くの御朱印帳には「住所」「氏名」という項目があらかじめ印刷されており、その欄に必要事項を記入する仕組みになっています。もし専用欄がない場合は、1ページ目の上部や表紙裏の適切な位置に記載しましょう。

御朱印帳の1ページ目は残す

御朱印帳の1ページ目は残しておくことが基本的なマナーです。これは多くの神社仏閣で推奨されている作法であり、御朱印集めを始める際に必ず覚えておきたい重要なポイントとなります。

1ページ目を残す理由として、最も大切なのは特別な御朱印のためのスペース確保です。例えば、伊勢神宮や出雲大社などの格式高い神社、または菩提寺や氏神様など個人的に特別な意味を持つ寺社の御朱印を、最初のページという特別な場所に記帳していただくことができます。また、初詣や厄払いなど人生の節目となる参拝の際の御朱印を、記念として1ページ目に残しておく方も多くいらっしゃいます。

ただし、1ページ目をいつまでも空けておく必要はありません。御朱印集めを続けていく中で、心から特別だと感じる寺社との出会いがあった時に、その御朱印を1ページ目にいただくという柔軟な考え方も大切です。

片面・両面のどちらを使うのか決める

御朱印帳を使用する際には、片面のみを使用するか、両面を使用するかを事前に決めておくことが重要です。この選択によって御朱印の保存状態や見た目が大きく変わるため、自分の方針を明確にしてから御朱印集めを始めましょう。

片面

片面使いは、御朱印帳の最も基本的で推奨される使用方法です。この方法では、見開きページの右側のみ、または左側のみを使用して御朱印をいただきます。

片面使いが推奨される理由として、美しい仕上がりと保存性の高さが挙げられます。御朱印は墨と朱印を使用して書かれるため、薄い紙質の御朱印帳では反対側のページに滲んでしまう可能性があります。片面使いを選択することで、裏写りによる他の御朱印への影響を完全に防ぐことができ、長期間にわたって美しい状態を保つことが可能です。

注意点として、片面使いでは御朱印帳の容量が実質的に半分になってしまいます。しかし、長期間美しい状態で保存できる価値を考慮すると、むしろ賢明な選択といえるでしょう。特に高品質な御朱印帳や記念となる特別な御朱印については、片面使いで大切に保管することを強くおすすめします。

両面

両面使いは御朱印帳を最大限に活用できる効率的な使い方です。限られたページ数を有効活用でき、より多くの御朱印を一冊の御朱印帳に収められるという大きなメリットがあります。

両面使いが適している理由として、現代の御朱印帳は高品質な和紙を使用している製品が多く、墨が裏面に滲みにくい仕様になっていることが挙げられます。特に蛇腹タイプや厚手の和紙を使用した御朱印帳では、裏写りの心配がほとんどありません。また、神社仏閣を数多く参拝される方にとって、一冊でより長期間使用できる経済的なメリットも見逃せません。

ただし、両面使いを選択する際には注意すべきポイントがあります。まず、御朱印帳の紙質を事前に確認することが重要です。薄い紙や品質の低い御朱印帳では、墨が裏面に滲んで美しさを損なう可能性があります。また、書き置きタイプの御朱印を貼り付ける場合は、のりが反対側のページに影響しないよう、適切な接着方法を選択する必要があります。

御朱印帳の裏面の使い方

御朱印帳の裏面は基本的に使用しないのが一般的なマナーです。御朱印は神仏への敬意を表す神聖なものであり、裏面を使用すると表面の御朱印と重なって見えてしまい、失礼にあたると考えられているためです。

裏面を使わない理由として、主に以下の3つが挙げられます。

- 墨が裏写りして美しさが損なわれる可能性がある

- 表面の御朱印に対して敬意を欠く行為とみなされる場合がある

- 神社や寺院によっては断られることがある

ただし、御朱印帳のページ数が限られている場合や、特別な事情がある際には、参拝先の方に事前に相談してみることをおすすめします。一部の神社や寺院では、丁寧にお願いすることで裏面への記帳を了承していただける場合もあります。

御朱印を頂く時のマナー

御朱印を頂く際は、神聖な場所での礼儀を心がけることが大切です。御朱印帳は書きやすいページを開いた状態でお渡しし、お釣りが出ないよう初穂料を準備しておきましょう。

書いていただいている間は静かに待ち、完成した御朱印に対して注文をつけることは避けるべきです。混雑時で待ち時間が長い場合は、御朱印帳を授与所にお預けして、その間に心を込めて参拝されることをおすすめします。

御朱印帳は開いて渡す

御朱印をいただく際は、御朱印帳を開いた状態で神職や僧侶の方にお渡しするのが正しいマナーです。これは、相手の方がすぐに書き始められるようにするための配慮であり、スムーズな授与を実現するための重要なポイントとなります。

御朱印帳を開いて渡す理由は、書いていただく方の負担を軽減するためです。閉じた状態で渡してしまうと、神職や僧侶の方がページを開く手間が発生し、どのページに書けばよいのかを確認する時間も必要になります。特に混雑している時期や多くの参拝者が待っている状況では、このような小さな配慮が全体の流れを円滑にするのです。

お釣りがでないようにお金を準備して静かに待つ

御朱印をいただく際は、お釣りが出ないよう事前に料金を準備し、静かに待つことが重要なマナーです。このマナーを守ることで、神職や僧侶の方への配慮を示し、他の参拝者にも迷惑をかけることなく、心地よい参拝体験を得ることができます。

まず、御朱印の料金について理解しておきましょう。一般的に御朱印の料金は300円から500円程度に設定されていることが多く、寺社によっては「お気持ちで」と表現される場合もあります。事前に参拝予定の神社や寺院のウェブサイトで料金を確認するか、標準的な料金として500円程度を複数枚用意しておくと安心です。

書いてもらったものに注文はつけない

御朱印を書いていただいた後に、文字の書き方や配置について意見や要望を伝えることは絶対に避けるべきマナー違反です。神職や僧侶の方が心を込めて書いてくださった御朱印は、そのままの形で感謝して受け取ることが参拝者としての基本的な礼儀となります。

御朱印に注文をつけてはいけない理由は、御朱印が単なるサービスやお土産ではなく、神仏とのご縁を表す神聖なものだからです。書き手の方々は長年の修練を積んだ上で、一つひとつ丁寧に心を込めて書いてくださっています。そのような神聖な行為に対して「もう少し大きく書いてほしい」「文字が読みにくい」「配置を変えてほしい」といった要望を伝えることは、相手への敬意を欠く行為となってしまいます。

待ち時間が長い場合は授与所に預けて参拝する

神社や寺院で御朱印をお願いする際、混雑時や祭事の日には30分以上の待ち時間が発生することがあります。このような場合は、御朱印帳を授与所にお預けして先に参拝を済ませる方法が最も適切です。

授与所に御朱印帳を預ける理由として、参拝本来の目的を大切にできることが挙げられます。御朱印は参拝の証として授与されるものであり、御朱印をいただくことが目的ではなく、神仏への参拝こそが最も重要な行為なのです。また、長時間授与所の前で待機することで他の参拝者の迷惑になることを避けられ、神社や寺院での秩序を保つ配慮にもつながります。

ただし、すべての神社や寺院で預かりサービスを行っているわけではないため、事前に確認することが大切です。預ける際は御朱印帳を紛失しないよう、表紙に記載した氏名を改めて確認し、受け取り時間を守って戻ることがマナーとして重要になります。

御朱印帳はお寺と神社で分けておく方がよい

御朱印帳は、お寺用と神社用で分けて使うのがおすすめです。宗教的な意味合いや実用面から見ても、そのほうが気持ちよく御朱印を集められるからです。

分ける理由として最も大きなポイントは宗教的な配慮にあります。神社は神道、お寺は仏教という異なる宗教施設であり、一部の寺社では他宗教の御朱印が同じ帳面に記載されていることを好まない場合があります。特に格式の高い寺院や神社では、御朱印帳の中身を確認してから書いていただけるかどうかを判断されることも。

御朱印帳の保管方法

御朱印帳を長期間美しく保つためには、適切な保管方法を実践することが重要です。大切な御朱印を色褪せや損傷から守り、思い出と共に末永く保存できるようになります。

御朱印帳の保管で最も注意すべき点は、直射日光と湿気を避けることです。直射日光に長時間さらされると、御朱印の墨や朱印の色が褪色してしまう可能性があります。また、湿気の多い場所では紙がしなったり、カビが発生したりする恐れがあるため、風通しの良い乾燥した場所を選びましょう。

具体的な保管方法として、以下の点を実践してみてください。

- 桐箱や専用の収納ケースに入れて保管する

- 本棚の奥など、光が直接当たらない場所に置く

- 防虫剤を近くに置いて虫害を防ぐ

- 定期的に風通しを行い、湿気を取り除く

- 他の書籍と重ねて置く場合は、一番上に配置する

御朱印帳を持っていくのを忘れた場合は

御朱印帳を持参し忘れてしまった場合でも、諦める必要はありません。多くの神社や寺院では、書置きの御朱印を用意しているためです。

書置きとは、あらかじめ半紙や特別な用紙に御朱印を書いておいたもので、参拝者が御朱印帳を持参していない場合や、混雑時に対応するために準備されています。この書置きの御朱印は、後から御朱印帳に貼り付けることが可能です。

まとめ

御朱印帳の正しい使い方を知ることで、神社や寺院での参拝がただの観光ではなく、より心のこもった特別な体験になります。御朱印帳の選び方から、参拝時のマナー、保存方法までを意識することで、御朱印集めの時間がより豊かで意味深いものになるでしょう。

たとえば、御朱印帳は事前に開いて静かにお渡しし、お釣りが出ないように準備しておくなど、基本的なマナーを心がけることで、神職や僧侶の方に対する敬意が伝わります。また、神社用と寺院用で御朱印帳を分けたり、湿気・直射日光を避けて保管したりすることで、大切な記録を長く美しく残すことができます。

全国には、四季折々の風景に包まれた美しい神社仏閣がたくさんあります。お気に入りの御朱印帳を片手に、ぜひ旅先で立ち寄ってみてはいかがでしょうか。リゾートバイトなどで地方を訪れる機会がある方にとっても、その土地ならではの御朱印との出会いは、旅に彩りを添えてくれるはずです。